Brexit: Theresa May passa. Sarà il parlamento a decidere. Corbyn attende istruzioni da Bruxelles

La nave affonda, gli ammutinati suspinti saltano nel sommergibile del leader laburista Jeremy Corbyn.

Il Parlamento britannico ha allontanato Theresa May. Non sarà più lei alla guida dell’uscita dall’Unione Europea.

Con 329 voti a favore e 302 contrari, è stata avanzata la mozione congiunta, presentata dai deputati conservatori e laburisti, in modo che inizino a discutere già dal prossimo mercoledì le alternative possibili.

Il governo ha cercato fino all’ultimo di ostacolare l’iniziativa parlamentare, che conferisce al governo la prerogativa di stabilire l’ordine del giorno della Camera dei Comuni. Ma almeno tre membri dell’Esecutivo – gli ammutinati sarebbero di più – tra cui il segretario di Stato per il commercio, per gli affari esteri e per la salute – Richard Harrington, Alastair Burt e Steve Brine – si sono dimessi per votare a favore della mozione.

Che fosse nell’aria, Theresa May lo aveva ben in mente. Solo l’annuncio delle sue dimissioni, o almeno un’indicazione di quando ha intenzione di presentarle, avrebbe potuto salvare il suo piano per la Brexit.

Il primo ministro ha ammesso in Parlamento però che il suo piano non ha ancora la maggioranza.

Nello stallo, il primo ministro si è riunito domenica scorsa con i pesi massimi euroscettici del Tory. E ieri ha parlato a lungo con l’unionista Arlene Foster, croce, delizia e flebo dell’agonizzante controllo conservatore della Camera. Storicamente, gli unionisti nordirlandesi vigilano e provvedono sui governi targati Tory. Poi, Theresa May, ha avuto un lungo faccia a faccia con il leader del principale partito di opposizione, il laburista Jeremy Corbyn.

Tutte le conversazioni l’hanno portata alla conclusione che nulla è cambiato. Né la minaccia di estensione all’uscita dalla UE, né la possibilità che per imporre una Brexit “morbida” ci si debba ricompattare attorno a un nuovo referendum.

Sono ore particolari. Sdrucciolanti, lubrificate qua e là dai soliti spin-doctors dal malsano inchiostro.

Che Theresa May abbia detto a Boris Johnson, Iain Duncan Smith, Steve Baker, Jacob Rees-Mogg, David Davis e altri anche si dimetterà se voteranno a favore del suo accordo, lo scrive Robert Peston, direttore di ITV.

Competenze per competenze.

“Ma non ha dato altri dettagli. Quindi non c’è molta fiducia che si dimetta davvero ” ha aggiunto.

Dopo il referendum del giugno 2016 in cui il 52% dei britannici ha votato a favore della Brexit, il Regno Unito avrebbe dovuto lasciare l’Unione il prossimo venerdì 29 marzo. Ma, dopo che i deputati hanno respinto due volte – a gennaio e marzo – l’accordo-negoziato di May con Bruxelles, Londra ha deciso di chiedere una proroga all’Unione europea (UE).

I Ventisette hanno accettato ma con delle condizioni: la Brexit sarà rimandata al 22 maggio se il Parlamento approverà l’accordo questa settimana, altrimenti il Regno Unito deve presentare una soluzione alternativa prima del 12 aprile o lasciare l’UE in modo brutale.

Posticipo o no, non cambia il panorama economico e sociale che attende gli inglesi.

I costi per aver deciso di lasciare il blocco europeo saranno pagati in qualsiasi forma venga effettuata la Brexit.

Ma il vero si chiama Irlanda del Nord a prescindere da chi e di come si tenterà di risolvere il Rubicone. I conti, si fanno solo al tavolo con gli unionisti. Come sempre.

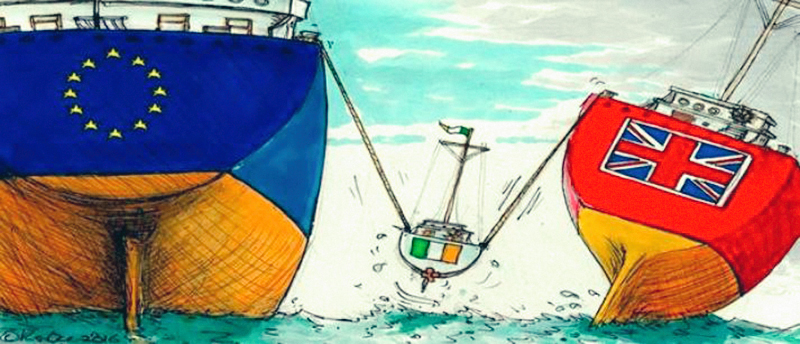

Il mega punto da definire è il Backstop, ovvero un confine aperto tra l’Irlanda del Nord (le braccia coloniali del Regno Unito in Eire) e la Repubblica d’Irlanda che, per il momento, ancora un membro dell’Unione Europea.

Theresa May, aveva avviato i negoziati con l’UE per impostare il meccanismo di uscita per questa comunità politica ed economica del nord, che comprendeva il cosiddetto Backstop. Per evitare più sinistre complicazioni e salvaguardare il processo di pace nella regione, l’Unione europea ha proposto la creazione di una “rete di sicurezza”, ma con una condizione per mantenere l’Irlanda del Nord all’interno dell’unione doganale stessa e del mercato unico, mentre il resto del Regno Unito li abbandona.

Nella sessione plenaria della Camera dei Comuni questa condizione è stata scartata ed è diventata il principale ostacolo e fonte di discussione dei sostenitori e degli oppositori del piano di uscita, considerando che viola l’integrità territoriale del Regno Unito, della sua sovranità e innesca molti dubbi e oscure difficoltà nel far quadrare il cerchio anche – e soprattutto – con il Movimento Repubblicano irlandese; delle sue formazioni paramilitari, che sotto la cenere di decenni di guerra a bassa intensità, rimangono per ora dormienti.

Inoltre, il Regno Unito deve pagare 50 miliardi di dollari per gli impegni acquisiti come membro dell’Unione.

Secondo gli osservatori, più di 100 mila posti di lavoro andrebbero persi, le relazioni commerciali ne risentirebbero, dal momento che attualmente il 44% delle esportazioni britanniche è diretto verso l’UE e viene segnalato anche un esodo commerciale.

Questi punti mantengono la Gran Bretagna, ancora, sospesa nell’esitazione.

Ma chi dà le carte sono sempre loro. Gli unionisti controllano il tavolo.

Il Democratic Unionist Party (DUP), il partito di maggioranza unionista in Irlanda del Nord, la fleboclisi dei governi britannici che agiscano da occhi e orecchie per Buckingham Palace. Il lealismo nei palazzi di Londra.

Se ce n’era bisogno, ieri hanno rialzato la voce. Qualsiasi cosa debba essere ratificata passerà attraverso le forche caudine di East Belfast.

La posizione unionista “rimane invariata”, hanno detto. Si esce.

Dieci deputati unionisti son stati sufficienti per mandare sotto il governo a più riprese durante il cammino verso la Brexit.

Ciononostante, i Comuni, con il voto della sera scorsa, hanno dato un colpo mortale all’intero baraccone della destra britannica approvando la mozione nota anche come “voto indicativo”; cioè un meccanismo di rigetto con il quale i deputati possono esprimere la propria opinione sulle diverse alternative al piano di May.

Verrebbero quindi messe sul tavolo tutte le possibilità: dall’abrogazione dell’articolo 50 del trattato di Lisbona (ovvero l’abbandono dell’idea di Brexit e il ritorno alla base di partenza) per promuovere un’uscita più agevole dall’UE che manterrebbe il Regno Unito all’interno dell’unione doganale, passando per lo svolgimento di un secondo referendum tra le furie unioniste.

Il governo aveva incaricato i suoi deputati di votare contro la proposta, ma più per una ragione strategica e costituzionale che per frenare l’idea che il Parlamento assumesse il controllo della Brexit.

A far luce su questo delle tre carte, è stato proprio una delle lame nel buio ovvero David Liddington, durante la discussione prima del voto, che se alla fine porterà il suo piano all’Assemblea questa settimana e sarà respinto nuovamente, sarà l’esecutivo stesso che fornirà un tempo adeguato ai deputati per discutere le alternative. “Anche se devo confessare che sono abbastanza scettica su questa procedura, che abbiamo già provato senza successo in altre occasioni della nostra storia”, ha avvertito Theresa May prima di lasciare la Camera dei Comuni.

“È molto probabile che finisca per produrre risultati contraddittori, o peggio, nessun tipo di risultato. E stabilirà uno sfortunato precedente che porrà fine all’equilibrio mantenuto fino ad oggi tra le nostre istituzioni democratiche “.

A ogni modo, le preoccupazioni costituzionali del primo ministro non hanno intaccato i deputati dell’opposizione.

“Basta con tutto questo. È giunto il momento che il Parlamento prenda il comando sulla Brexit “, ha affermato Keir Starmer, portavoce dei Labour su tutto ciò che riguarda l’uscita dall’UE.

Theresa May sta mostrando nelle ultime ore un atteggiamento ostruente che la rende incapace di cercare l’interruttore della luce senza gli incerti consigli dal suo partito.

Intanto Bruxelles ha stabilito nuove date per la Brexit.

Il 12 aprile se Westminster non appoggerà l’accordo, il 22 maggio se darà viceversa il suo sostegno.

Modifica, questa che dovrebbe essere sufficiente per aggirare il divieto del presidente della Camera a ripresentare per la terza volta lo stesso testo.

Sempre dall’anonimato, le voci euroscettiche esigono che il primo ministro metta una data alle sue dimissioni se vuole salvare il suo nome dai libri di storia.

Come l’ex sindaco di Londra, Boris Johnson che ha tuonato in termini biblici. Attraverso la rubrica settimanale che tiene sul Daily Telegraph ha chiesto a Theresa May di abbandonare la vigliaccheria: “È giunto il momento per il primo ministro di invocare lo spirito di Mosè nell’esodo e dire al faraone di Bruxelles: “Lascia andare il mio popolo”.